Spesso, troppo spesso, si sente pronunciare la parola ‘innovazione’ quando si trattano i temi industriali e commerciali in ambito alimentare. È diventata un mantra, uno slogan da ripetere all’infinito per infarcire qualsiasi discorso. Si pronuncia la parola ‘innovazione’, magari in forma di esortazione tipo: “Bisogna fare innovazione” oppure “senza innovazione non c’è futuro per il settore” e un po’ tutti sono contenti. Ma di cosa si sta parlando veramente?

Parlare di meno e fare di più

Il problema è che l’abuso verbale di un vocabolo finisce per svuotarne il contenuto e banalizzarlo, esattamente come succede a quelle categorie di prodotti dove l’industria smette di ‘innovare’ perché ormai sopraffatta dall’offerta a marchio del distributore. L’unico modo per frenare questo processo di banalizzazione del significato è parlarne meno e fare di più. Legando al concetto astratto, sul quale sono un po’ tutti d’accordo in modo apodittico, la concretezza delle azioni che possano essere catalogate come ‘innovative’ e i risultati che queste portano. Perché si può essere innovativi ma inutili, o peggio, dannosi. Ciò non vuol dire che non si debbano tentare strade nuove e mai battute: al contrario, la sperimentazione è fondamentale e fin troppo tralasciata in Italia, ma è un altro terreno di gioco, che ha le regole delle start up e del venture capital.

Il vero campo da gioco per le imprese agroalimentari italiane che aspirano a crescere e raggiungere o consolidare una leadership è quello dei nuovi trend che stanno emergendo, degli storici ritardi e mancanze del settore, di visione più attuale del business. Qui bisogna essere innovativi, perché aprirsi al cambiamento migliorerà la situazione in modo tangibile e verificabile, trovando la via italiana al rinnovamento in un periodo nel quale i big dell’industria mondiale iniziano a rimettersi in gioco sulla spinta di risultati meno (o per nulla) brillanti di anni fa e per difendersi da nuovi entranti sul mercato, alcuni decisamente aggressivi come i tedeschi di Jab Holding o i brasiliani di 3G Capital, che stanno cambiando le regole del settore sulla scorta di capitali immensi da investire in acquisizioni e fusioni.

Alla ricerca dell’innovazione

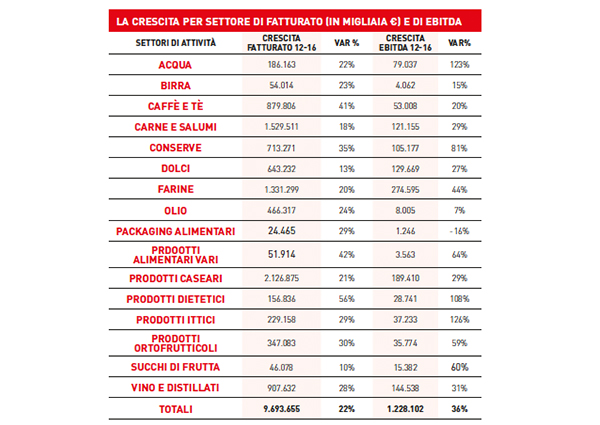

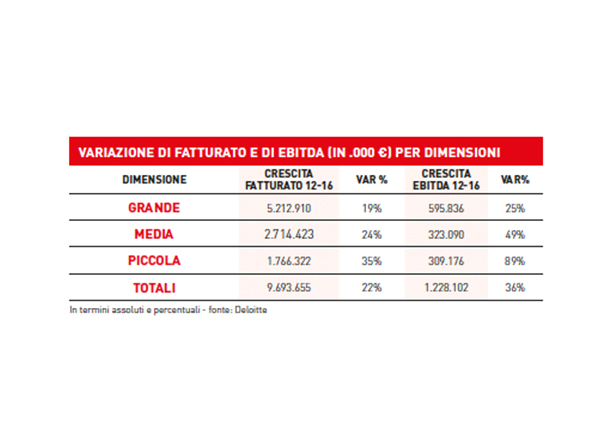

La società di consulenza Deloitte, che da tempo dedica attenzione all’agroalimentare italiano, ha provato ad analizzare le maggiori società italiane in base alle innovazioni che hanno apportato al loro business e lo sviluppo dell’attività che ne è derivata. Non si tratta tanto dei nuovi prodotti che hanno immesso sul mercato quanto dell’organizzazione e della mission che si sono date. Ed è questo il maggior pregio di questa analisi, estrapolata dal quarto numero di ‘Food & Agricolture’, la pubblicazione dedicata di Deloitte: aver prodotto delle regole di buona condotta – riassunte in tre paradigmi – che sono diventate crescita di fatturato e margini operativi (l’Ebitda) per coloro che le hanno messe in pratica. Food ne ha discusso con Eugenio Puddu, Consumer Products Deputy Sector Leader di Deloitte. In un momento in cui il settore agroalimentare sta dando prova di forza e vitalità – spiega Puddu –, è arrivato il momento che le aziende colgano le potenzialità prodotte dall’innovazione in ambito produttivo e distributivo, ma anche rinnovando l’attenzione nei confronti di un consumatore sempre più consapevole, informato e capace di apprezzare prodotti di qualità e rispettosi dell’ambiente. A questa conclusione siamo giunti scremando dalle 8.300 società un campione di 460 società da cui abbiamo estratto le 72 best performer suddividendole in grandi medie e piccole.

Il tutto per un periodo che va dal 2012 al 2016, in modo da verificare che i trend di crescita di fatturato e margine operativo lordo (Ebitda) fossero sostenibili e quindi significativi per l’analisi. Le 72 società sono state poi confrontate con i tre paradigmi che rappresentano il ‘dover essere’ delle aziende per affrontare al meglio la sfida della crescita, con buona chance di vincerla.

Leggi l’intera inchiesta sul numero di marzo 2018 di Food.